Wie gerecht ist Deutschland?

Fast drei Jahrzehnte nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit strebt die Bundesregierung mit dem ersten Gleichwertigkeitsbericht nach einer Bestandsaufnahme der Lebensverhältnisse in Deutschland. Doch trotz eines behaupteten Annäherns der Regionen aneinander bleibt die Frage, wie gleichwertig das Leben in Ost und West tatsächlich ist, von brennender Aktualität.

Gleichwertig, nicht gleich: So lautet das Mantra, das allerdings die anhaltenden Diskrepanzen zwischen dem prosperierenden Süden und dem kämpfenden Norden, zwischen urbanem Wohlstand und ländlichem Stillstand nicht magisch ausgleichen kann. Es zeigt sich: Die Wirklichkeit des Einheitsbegriffs bedarf nach wie vor einer kritischen Hinterfragung.

„Die Milch ist aus – ich hole schnell welche aus dem Supermarkt“ – aber wie schnell ist schnell?

Ostdeutsche Bundesländer stehen besonders im Fokus, da sie trotz einer zusehends positiven Entwicklung, im Schnitt nach wie vor struktur- und wirtschaftsschwächer dastehen als ihre westlichen Pendants. Der „Milch-Test“ – eine simple Metapher für die alltägliche Daseinsvorsorge – mag zwar eine Verringerung der Unterschiede suggerieren, doch verbirgt sich dahinter eine komplexe Problematik von Schrumpfung und Stagnation, die im östlichen Teil besonders ausgeprägt ist.

Die Förderpolitik, die darauf abzielt, die Lebensverhältnisse anzugleichen, ist zwar lobenswert, doch sie kämpft gegen Windmühlen. Bisher fließt mehr als die Hälfte der Mittel in den Osten, da hier der Nachholbedarf am größten ist – doch die Geisterfahrten des demografischen Wandels und der Abwanderung sind längst nicht aufgehalten. Bis 2045 könnte die Bevölkerung in einigen Regionen um mehr als 10 Prozent schrumpfen; dies würde Wirtschaftskraft, kommunale Budgets und Lebensqualität weiter schwächen.

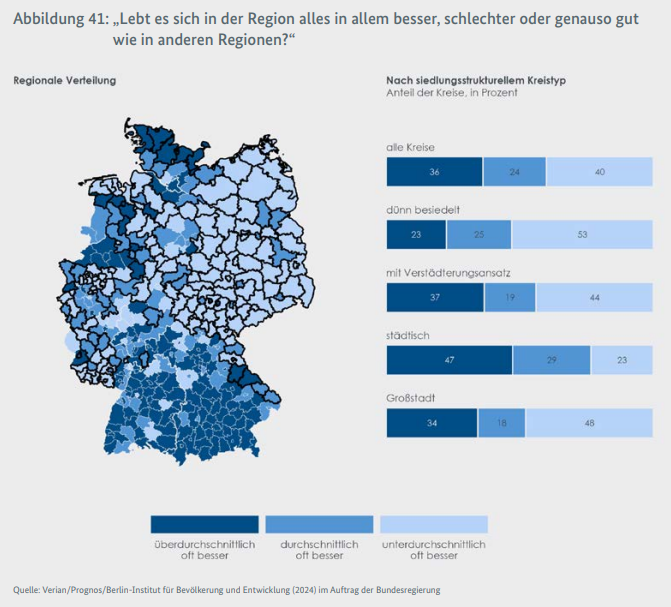

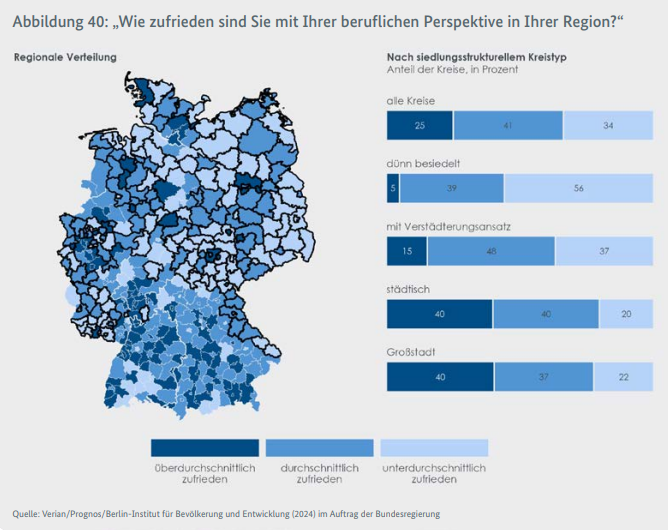

Ein weiterer Stein im Weg: Der Bericht zeigt auf, dass die Zufriedenheit der Menschen im Osten und in strukturschwachen Gebieten geringer ist. Gerade wenn es um Perspektiven für die Zukunft geht, fühlen sich viele benachteiligt. Speziell in dünn besiedelten Regionen empfinden die Menschen ihre beruflichen Aussichten als schlechter im Vergleich zu urbanen Zentren. Es reicht nicht, ein Gefühl der Zufriedenheit zu manifestieren, wenn strukturelle Fundamente bröckeln.

Wie schafft man es also, die Kluft zu schließen? Die Politik muss nicht nur zuhören, sondern handeln. Mehr Transparenz und Effizienz in der Verteilung von Fördermitteln ist hierbei nur der Anfang. Es bedarf eines komplexen Umdenkens und Handelns: Die Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisen, die aktive Förderung von Bildung, Innovation und Infrastruktur in strukturschwachen Gebieten sind unerlässlich. Digitalisierung und Mobilität müssen als Chancen genutzt werden, um strukturschwache Regionen attraktiv zu machen.

Die Dialogwerkstätten und die öffentliche Konsultation des BMWK setzen positive Zeichen, in dem sie die Basis für eine inklusive Politikgestaltung schaffen. Genau hier muss angesetzt werden: Der Austausch mit jenen, die das Gefüge unserer sozialen Landschaft bilden – den Bürgern. Denn nur mit einem inklusiven Ansatz und der Einbindung aller Gesellschaftsschichten kann ein authentisches Bild der Bedürfnisse und Herausforderungen entstehen.

Jede Bürgerin und jeder Bürger unseres Landes soll dort gut leben können, wo sie oder er gerne leben möchte. Und jedes Unternehmen soll am eigenen Standort gute Bedingungen vorfinden, damit es erfolgreich sein kann. Der erste Gleichwertigkeitsbericht ist Ausdruck genau dieses Bekenntnisses der Bundesregierung für starke und lebenswerte Regionen in ganz Deutschland. Erfreulicherweise zeigen die Ergebnisse, dass wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche und ökologische Unterschiede zwischen den Regionen Deutschlands in den letzten Jahren mehrheitlich abgenommen haben. Die Analysen des Berichts bestätigen jedoch auch, dass viele Regionen weiterhin vor großen Herausforderungen stehen.

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Die „Gleichwertigkeitspolitik“ klingt vielversprechend, doch sie wird nur dann ihren Namen verdienen, wenn sie konkrete und sichtbare Fortschritte in der Annäherung der Lebensverhältnisse herbeiführt. Der Startschuss ist gefallen; jetzt gilt es, die Steine aus dem Weg zu räumen, um eine Gleichwertigkeit zu erreichen, die diesen Namen auch verdient. Das ist der Anspruch an ein vereintes Deutschland im 21. Jahrhundert.

Schreibe einen Kommentar